菊姫伝説(山田事件)

筑前国続風土記

宗像郡誌 伊東尾四郎編著 昭和19年(1944)

<前説>

福岡県北部に位置する宗像の地(現、宗像市)は古来より宗像三女神を祀る宗像大社の神領として名高い。その宗像大社の大宮司家は10世紀より代々宗像家の嫡流が相続してきたが、戦国時代末に第79代(一説に第80代)氏貞を最後に家系は断絶した。

戦国時代後期の宗像正氏(まさうじ)は第77代目(1506−1546)の大宮司で長州の陶晴賢(すえはるかた)に仕えていた。正氏の死後、縁続きの氏男(うじお:氏光)が正氏の娘菊姫に婿入りして第78代(1547−1551)を継いだ。しかし氏男も陶晴賢による大寧寺の変の際に戦死したため、その跡を正氏と側室で陶晴賢の姪との間に生まれた貞氏(うじさだ:鍋寿丸)が晴賢を後ろ盾として継いだ(第79代:1552−1586)。

しかし宗像家の家臣の一部がこれを承服せず、正氏の兄氏続(第76代:1505)の子で氏男の弟千代松を後継に立てようとしたため、家中が分裂して相争うこととなった。これを怒った陶晴賢は自分の姪の子(氏貞)の地位を確かなものにするために、ライバルの千代松とその父氏続、正氏の娘で氏男の妻菊姫とその母親を殺害した。とりわけ無抵抗の正氏の未亡人と娘の菊姫を四人の侍女ともども惨殺した出来事は戦国時代といえども、あまりの残虐さで世に知れ渡り、後世「山田事件」と呼ばれるようになった。

以下は昭和初期の郷土資料(宗像郡誌)に記載されている山田事件のあらましである。

宗像郡誌 上編

第二章 寺院 第一節 寺院

【山田村増福院】

増福院には昔より毘沙門天の仏像がある。また近世の宗像大宮司正氏の後室(未亡人)と、その娘である氏男の妻(菊姫)の墓がある。母子の墓はひとつである。またその侍女四人の墓もある。皆、大宮司の下臣のために殺された。後室の怨霊の祟りがあるために地蔵菩薩と崇め、像を作り、寺を建立して安置した。

その由来を尋ねると、(正氏の)後室の居宅は山田村増福院の下にあった。つまり大宮司の別院である。これより前に、宗像大宮司の氏佐(正氏の父)は大内家に属し、周防山口に出向していたとき、長門の深川・黒川の両荘園を与えられ、黒川に屋敷を構えて住んでおり、黒川氏と称した。氏佐の子で刑部少輔の正氏も黒川に三年住んでいたとき、陶尾張守晴賢入道全姜の姪を娶って二人の子を産んだ。兄は鍋寿丸といい、その次は女子だった。

正氏の本妻は宗像山田に住み、女子を産んでいた。その名を菊姫といった。正氏は縁続きの嫡子権頭氏光を婿養子として菊姫に娶せ、家を譲り隠居し、山田に住んで名を隆尚と改めた。天文十六年(1547)に四十八歳で病死し、上八村承福寺に葬られた。氏光は名を改めて氏男(または氏雄)と称した。

氏男もまた大内氏に従い、防州で活動していたが、天文二十年(1551)九月、陶晴賢が主君の大内義隆に反逆した。義隆はこの反乱を避けて長州の深川大寧寺に落ち行き、自殺なされた(大寧寺の変)。後には氏男が敵を防いだが成功せず、義隆の跡を慕い行くのを敵が追いかけ、氷の上という所で戦死した。享年二十三歳だとか。その後晴賢の計略で、正氏が黒川で娶った晴賢の姪が産んだ子の鍋寿丸を四郎氏貞と名付け、正氏の後継ぎとして大宮司にしようと、天文二十年九月十二日、宗像へ派遣し、白山城に入城させた。その時氏貞は七歳だった。

しかしながら宗像家の家臣たちは同意せずにこう言った。氏貞は正氏の子といえども本妻の子ではない。氏男の弟千代松どのがいる。彼を氏男の養子として、家督を継がせよう。しかしまだ三歳と幼いので、まず菊姫に一族のうちから然るべき人を婿に取って、神職をつがせよう。氏貞をお遣わしになることは、いちおう家来たちにも相談があるべきなのに、それもなく無理に白山へ入城させるのは、陶どのの誤りである。これも氏貞の家臣の寺内治部丞がやりたい放題にふるまっているからだと評決し、氏貞を後継に立てようとしなかった。また千代松の父で前の大宮司氏続も、自分の子を立てようと望んでその意見に同意した。一方、陶晴賢の命令を恐れて氏貞を立てようという者も多く、家中が二つに分れて相争った。

陶晴賢はこれを聞いて、寺内治部丞に命令し、まず氏続と千代松を殺させた。その後また晴賢の指図により、正氏の後室およびその娘の菊姫を殺し、氏貞を後継に立たせよとのことで、宗像の家臣、石松又兵衛尚秀に命令し、野中勘解由、嶺玄蕃を遣わし、後室と菊姫を殺させた。

〈一説には、氏貞の母が、山田の後室を讒言した者の言うことを信じ、我が子に害があることを恐れ、石松に命令して野中、嶺に殺させたという。〉

天文二十一年(1552)三月二十三日の夜、勘解由と玄蕃は山田村の後室の居宅に行き、まず菊姫の部屋に忍び込んだ。その折菊姫は今夜の月を拝もうとして、行水し、髪を洗って、軒端近くに出ていたのを斬り殺した。菊姫はまだ十八だったという。二人はそれから後室のおられた奥の間に走り行き、後室を殺そうとしたが、さすがにその様子に恐れをなし、しばらくためらっていた。後室は二人の者を冷たく睨みつけ、おまえたちは罪もない主人を殺すのなら、この恨みはおまえたちの子孫にまで及ぼうぞ。われは女であるが、おまえたちの手には懸かるまいと言い、守り刀を抜いて自害した。その気丈なありさまは見る人を恐れさせ、目を見張らせた。後室に仕えていた小少将、三日月、小夜という三人の侍女たちも泣き悲しみ、二人に取りすがって拳で打ち掛かるのを三人ともに皆刺し殺した。花の尾という局の侍女は後室の刀を取って自害した。こうして母子の死骸をひとところに集め、屋敷の後の山の岩の下に同じ穴に埋めた。そのとき死んだ侍女四人も墓の側に埋めた。

その翌年、天文二十二年(1553)三月十八日、嶺玄蕃が鞍手郡蒲生田観音に詣でたが、帰る時に女二人が突然現れたをの見ると、かの後室と花の尾の局だったが、たちまち消えて見えなくなった。玄蕃は足が震え、手がわなないたが、ほうほうの体で帰宅し、苦しそうなため息をつき、胸が痛い、刀で刺し通されるようだと叫んで、頓死してしまった。これが後室の最初の祟であった。その後玄蕃の妻子兄弟数人、同時に皆病を得て玄蕃のようになったが、同月二十三日までに皆死に失せた。ある夜後室と花の尾の局が夢に現れ、その憤りを述べて勘解由をひどく責め立てた。夢から覚め、大汗をかき、肢体が萎え、翌日勘解由は病に冒されて死んだ。その後七日の間に急病で七人が死んだ。その後人々の恐怖は甚だしかった。

氏貞とその母は恐れをなし、さまざまに祈り祭って祟りをまぬがれようと願った。永禄二年(1559)の春、氏貞の十三歳の妹に突然狂気が起こり、我は正氏の妻だと言って目を怒らせ、恐ろしい様子でその母親を責め立て、我と我が子を殺したことを怒り恨み、母の喉に喰い付いたのを、傍にいた者たちが大勢集まって引き離した。その他にも後室に仇をなした家来たちを責め立て、今日恨みに報復してやると怒り責めた。はたしてその日に多くの者が急死した。氏貞の妹は狂乱が止まずに死んでしまった。

〈一説には、氏貞の妹の名は菊といい、狂気が癒えて元亀二年(1571)に立花鑑連の妻となり、立花の城に嫁いだとか。〉

氏貞の母の喉の傷は癒えたが、後に他の病に罹って死んだ。後室を殺す相談に加わった家来たちも、次々と皆病に罹って死んだ。氏貞は恐れ、田島の村中に社を建立し、氏八幡と号して正氏の後室の霊を祭った。また山田村増福院に後室母子のために祭田を寄進し、香華を捧げたが、親子に仇をなした者たちの子孫まで、その怨霊の祟りが止むことはなかった。

天正十四年(1586)、氏貞死去の後、氏貞の後室がその息女に祟りがあることを恐れ、正氏の後室と息女および侍女四人を地蔵菩薩と崇め、山田村の増福院に右六人のために六体の地蔵を安置し、また祭田を寄進した。小早川秀秋の時、増福院寄贈の田地は皆没収された。篤信の者がかつてある人の求めに応じ、その祭田の記録を書いて与えた。

〈一説によると、正氏の後室と菊姫を殺したのは石松又兵衛尚秀であるという。これは宗像社人および土地の者の伝承および宗像記の追考の説である。しかし石松家の子孫に伝わるところ、およびそれ以外の説は石松尚秀ではなく、かの後室母子を殺したのは野中、嶺の両名であるという。石松又兵衛は永禄三年(1560)、名を但馬と改称した。氏貞死去の後、剃髪して可久といった。その遠い子孫たちは今なお多い。石松が主君殺しを行ったのなら、その身および子孫に祟りがあるはずなのに、そうでないのを証拠にするべきであるという。石松尚秀は宗像記追考では尚季とされている。〉

<後説>

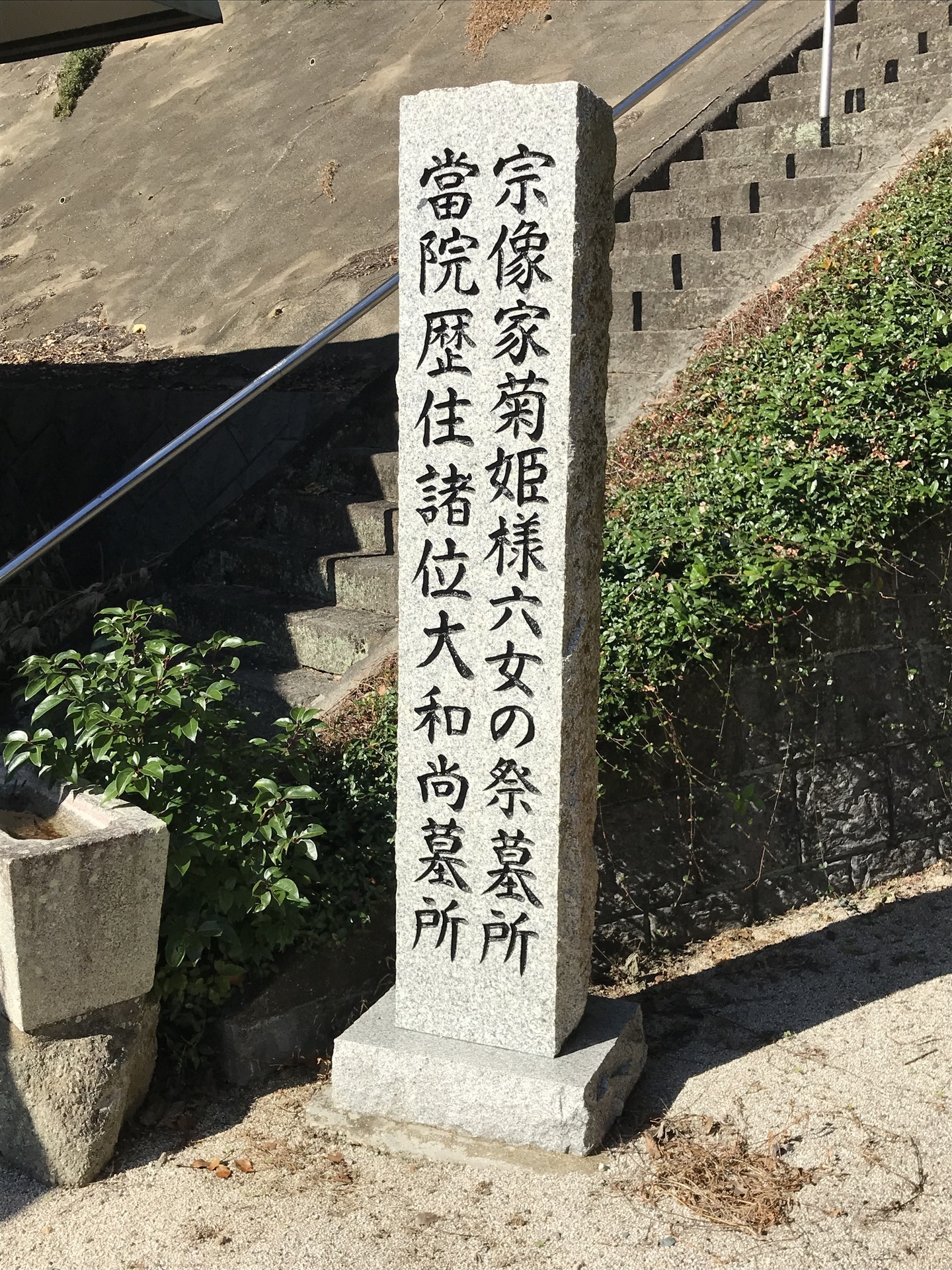

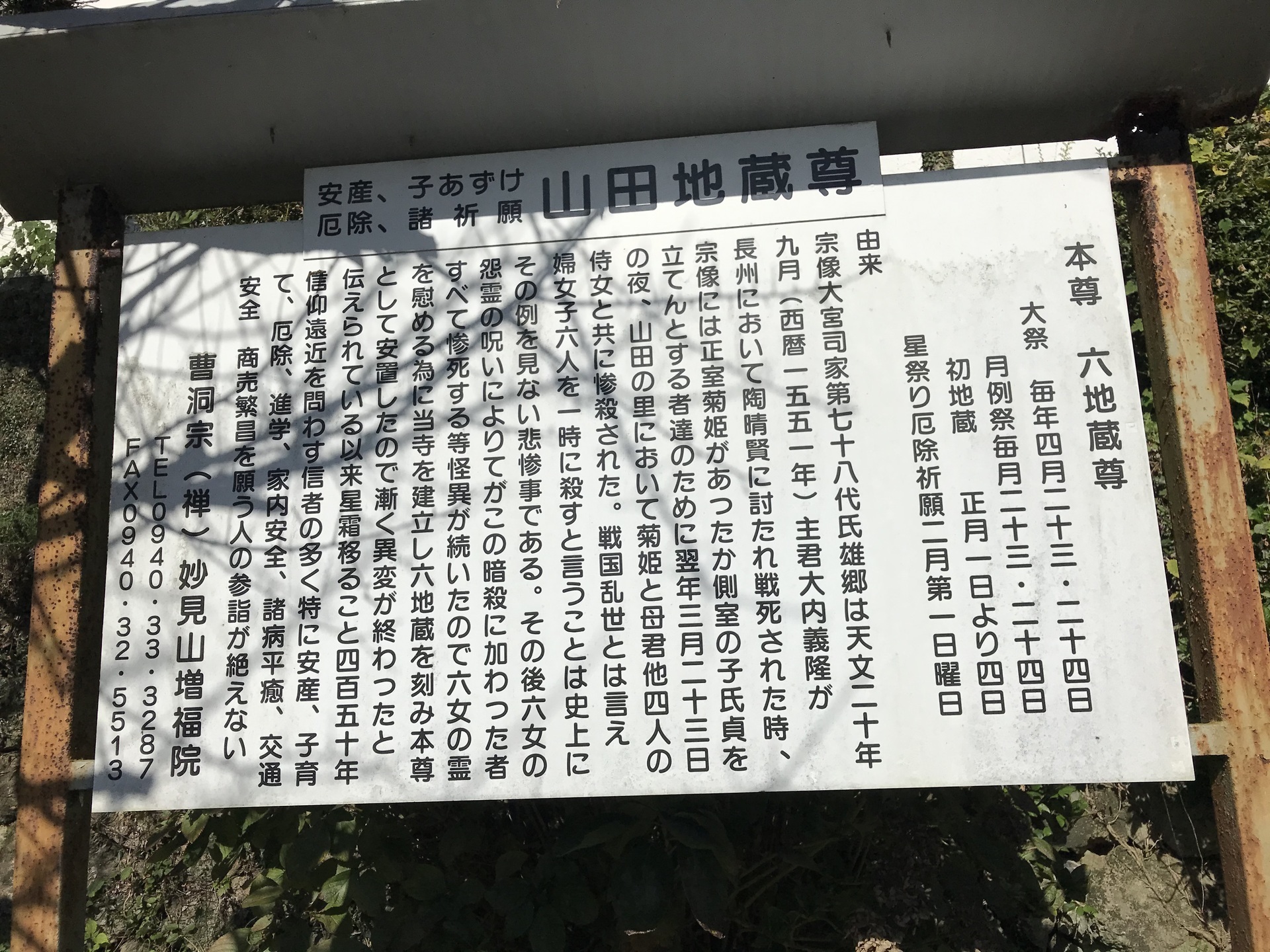

現在(2021年)、宗像市山田には曹洞宗の寺院妙見山増福院が建っており、その境内裏手、宗像平野を一望に見渡せる山腹に「山田地蔵尊」という名で菊姫らの墓所(菊姫廟)が残っている。木造の簡素な祠の中に一部が破損した六基の石塔がみられる。その由来書は以下の通り。

山田地蔵尊

本尊 六地蔵尊

<由来>

宗像大宮司家第七十八代氏雄郷(ママ)は天文二十年九月(西暦1551年)主君大内義隆が長州において陶晴賢に討たれ戦死された時、宗像には正室菊姫があったか(ママ)側室の子氏貞を立てんとする者達のために翌年三月二十三日の夜、山田の里において菊姫と母君他四人の侍女と共に惨殺された。戦国乱世とは言え婦女子六人を一時に殺すと言うことは史上にその例を見ない悲惨事である。その後六女の怨霊の呪いによりてが(ママ)この暗殺に加わった者すべて惨死する等怪異が続いたので六女の霊を慰める為に当寺を建立し六地蔵を刻み本尊として安置したので漸く異変が終わったと伝えられている以来星霜移ること四百五十年信仰遠近を問わす(ママ)信者の多く特に安産、子育て、厄除、進学、家内安全、諸病平癒、交通安全、商売繁昌を願う人の参詣が絶えない

曹洞宗(禅) 妙見山増福院